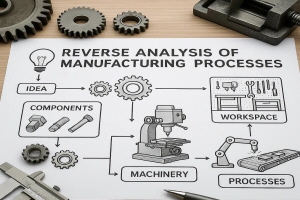

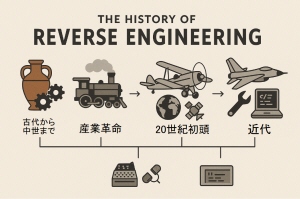

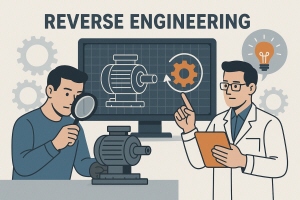

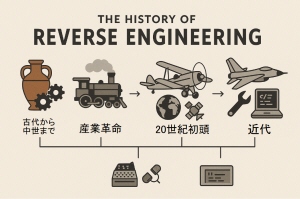

リバースエンジニアリング(Reverse Engineering)の歴史は、技術革新や軍事戦略、産業スパイ活動などと深く関わってきました。その発展は、技術を模倣・分析・改善・再発明する人間の本能的な行動の延長といえます。以下にその主な歴史的な流れを紹介します。

🔧 リバースエンジニアリングの歴史的発展

🏺 古代〜中世

古代中国やローマ帝国では、敵国の兵器や技術を解析して自国に応用する「模倣技術」が存在していました。

中国の火薬技術やローマの工兵技術なども、敵の装備から学び、発展させた例があります。

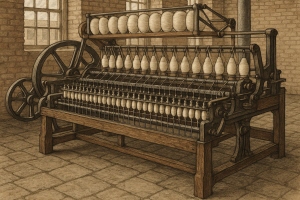

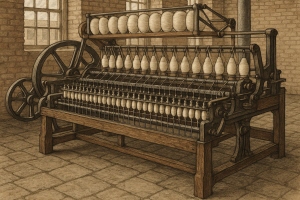

⚙️ 近代:産業革命と共に進化(18世紀~19世紀)

産業革命期(18~19世紀)には、イギリスで発明された繊維機械などが他国に持ち出され、コピーされました。

例:スパイ・スレイターが英国の繊維機械をアメリカに持ち込み、米国の繊維産業を立ち上げた。

模倣によって他国の工業発展が加速しました。

🛩️ 20世紀前半:軍事技術とスパイ活動

第一次・第二次世界大戦中、敵国の武器や兵器(飛行機、暗号機、戦車など)のリバースエンジニアリングが盛んに行われました。

例:ナチス・ドイツのV2ロケット → 米ソが戦後に技術者(フォン・ブラウンなど)と共に技術を吸収。

例:エニグマ暗号機の解析(英・ポーランドによる解読活動)

🛰️ 冷戦期:リバースエンジニアリングの黄金時代(1950~1980年代)

米ソ両陣営は、互いの兵器や航空機(戦闘機、ミサイルなど)を入手し、徹底的に分解・解析。

例:ソ連がアメリカのB-29爆撃機をコピー → Tu-4として実用化。

民間分野でも、日本や韓国などが欧米製品(家電、車など)を模倣・改良し、国際競争力を高めていきました。

💻 現代(1990年代以降):ソフトウェアとデジタルの時代へ

ソフトウェアのバイナリ解析やプロトコルの逆解析などが増加。

例:WindowsのAPI逆解析やゲームのハッキング。

ハードウェアでは、マイクロチップやファームウェアの解析が主流に。

セキュリティ業界では、マルウェアの挙動解析、ゼロデイ脆弱性の特定などにリバースエンジニアリングが活用。

📱 現代以降の応用と論争

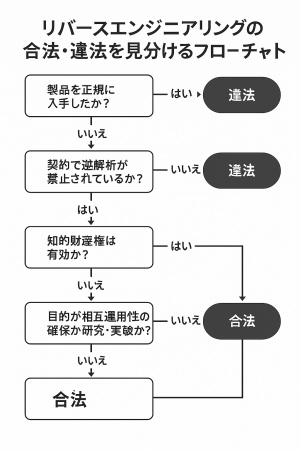

合法性の議論:著作権・特許と衝突する場面が多く、各国でリバースエンジニアリングの法的制限が問題に。

IoT・AI分野でも、製品解析や競合調査のために技術が用いられる。

ハードウェアハッキングやファームウェア抽出、回路のトレースなども精緻化。

🧭リバースエンジニアリングは「技術を学ぶ手段」

リバースエンジニアリングの歴史は、人類が「他者の知識を観察し、理解し、自らのものにする」過程の連続です。過去には産業スパイや軍事行為の一環として使われましたが、現代では正規のセキュリティ解析や研究活動にも広く応用されています。

最近のニュース・具体例

-

ニセモノ部品の輸入差止め

横浜税関が2025年上半期に、知的財産権を侵害する模倣品(意匠権や商標権等)の輸入を差し止めた中に、「自動車パーツ」の偽物が含まれていたことが報じられています。模倣品は「本物そっくり」で、見た目だけでは見分けがつきにくいものも多く、安全性・信頼性・ブランドへの影響が懸念されています。

数も非常に多く、今年上半期だけで2万3947点の知財侵害品が差し止められており、その中で自動車パーツ模倣も含むということ。

-

知財促進政策・模倣品の安全性への懸念の拡大

「知的財産推進計画2025」に向けた意見募集の中で、安全に関わる模倣部品(例:エアバッグ等)も模倣品対象とすべき、という声が挙がっていることが確認されています。模倣品が単に見た目の偽物にとどまらず、安全装置・あるいは安全に重大に関係する部品である可能性もあり、それゆえ法規制や監視強化の必要性が指摘されています。

問題点・トラブルになりうる具体シナリオ

ニュースから明らかになっていること・制度運用から予想される問題を整理します。

| 問題/原因 |

想定される影響・トラブル |

| 外観は似せてあっても、内部仕様・材質・安全基準を満たしていない模倣部品の混入 |

エアバッグやブレーキ部品のような安全装置であれば事故・死亡・重傷など重大な安全事故につながる可能性。法令違反・リコールリスクあり。 |

| 通関差止めなど“水際対策”の不十分さ |

市場に流通してしまう模倣部品がある →整備業界・ユーザーへの被害発生。保証対象外になる等の紛争。 |

| 見た目だけを重視して選ばれた代替品・復旧品が、耐久性や安全性の評価試験を経ていない |

故障頻度が高くなる・振動・騒音・操作感の劣化・最悪の場合機能停止の危険。 |

| 法的責任の所在不明瞭 |

模倣品を使った整備業者・販売業者の責任、製造者責任、輸入業者の責任が曖昧になり、訴訟・損害賠償問題。ブランド信頼の低下。 |

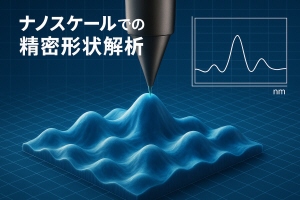

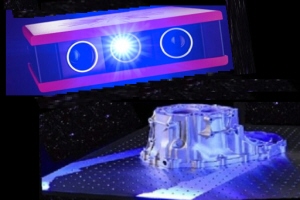

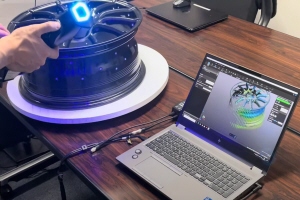

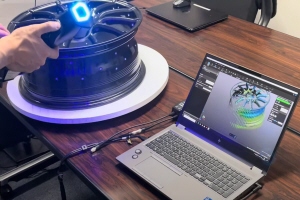

◆HandySCAN Creaform社

2023年:レーザー式スキャン

色の濃いワークでもスキャン可能

精度:0.035㎜

測定解像度:0.025㎜

メッシュ解像度:0.100㎜

高原:レーザークロス7本(青)

EC規格に適合(EMC指令、定電圧指令)

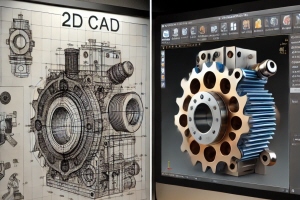

◆ラピッドフォーム XOR XOV

(現在は3Dシステムズ社が取り扱い)

リバースモデリング

・設計特徴自動抽出

・ポリゴンモデリング

・リアルタイム偏差分析

・パラメトリックモデラー