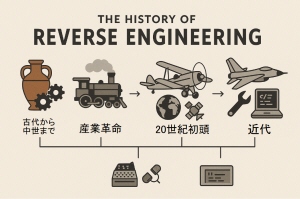

ものづくりにおける合法的なリバーエンジニアリング(逆解析)は、既存の製品や部品を解析し、設計情報を取得することで、改良や再設計、互換部品の開発などに活用する手法です。ただし、法的な制約があり、特に知的財産権(特許・著作権・意匠・商標など)や契約に抵触しないことが重要です。

| 技術を学ぶ 他者技術観察 |

逆解析 設計情報 |

知的財産権 特許・意匠 |

|---|---|---|

|

|

|

1️⃣ 法的に許されるリバーエンジニアリングの範囲

✅ 特許権

目的が研究・実験であれば、特許権侵害にならない場合がある(特許法69条1項)。

しかし、特許が有効な間に同じ製品を製造・販売すると侵害になる。

特許が失効(存続期間満了や無効化)していれば合法。

✅ 著作権

ソフトウェアのリバーエンジニアリングは、相互運用性の確保など特定の目的で許可されることがある(著作権法47条の7)。

コピーして再配布や、コードをそのまま利用すると侵害。

✅ 意匠権

デザインが意匠登録されている場合、同一・類似の形状を製造・販売すると侵害。

✅ 商標権

商標そのものを模倣して使うと侵害だが、解析のみは問題なし。

✅ 営業秘密(不正競争防止法)

公開されていない情報(図面・製造方法)を不正入手して解析すると違法。

市販品を正規購入して解析する場合は営業秘密侵害にはならない。

|

特許権 |

著作権 相互運用性確保 |

商標権 解析問題なし |

|---|---|---|

|

|

|

2️⃣ 合法性を高めるためのポイント

1.製品を正規購入して解析(盗用や不正入手はNG)

2.契約条項を確認(購入契約やライセンス契約に逆解析禁止条項がないか)

3.知財調査を実施(特許・意匠・商標が現存しているか)

4.コピーではなく独自設計に活用(同一のものを作るのではなく改良版を開発)

5.ソフトウェアの場合、相互運用性確保の目的に限定

6.第三者の営業秘密を侵害しないよう注意

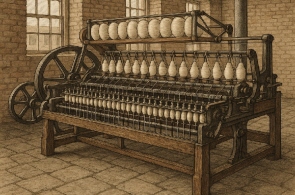

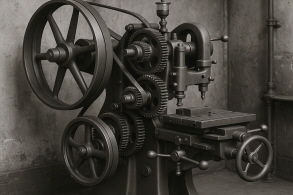

3️⃣ 活用例(合法的ケース)

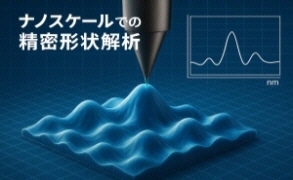

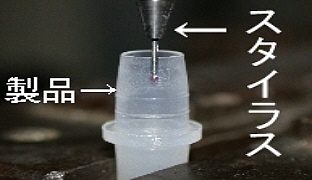

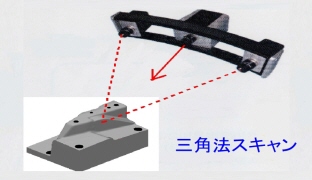

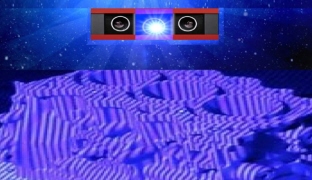

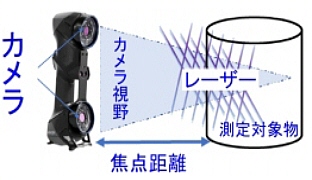

古い産業機械の部品が廃番になったため、現物から寸法を取得し代替部品を製作

特許が切れた技術を解析して、新製品に応用

競合製品を購入し、性能分析を行い、独自設計の新製品を開発

ソフトウェアのAPI解析を行い、互換性のあるプログラムを開発

4️⃣ 注意点(違法リスク)

特許が有効な製品をそのままコピーして販売

CADデータや図面を不正に入手し複製

リバース解析した結果をそのまま他社に提供し、競合製品を量産

契約で逆解析禁止が明記されている製品を解析

🔑 まとめ

ものづくりにおけるリバーエンジニアリングは、

製品の正規入手

特許や意匠の権利状況確認

独自改良を目的

という条件を守れば、研究・開発・保守のために合法的に実施可能です。

| 古い機械部品 現物からデータ化 |

違法リスク コピー商品 |

製品正規入手 市販品解析有効 |

|

|

|